Q1.内視鏡検査はどのような検査?

内視鏡検査とは…

普段は見ることのできない体の中の様子を、内視鏡の先端部分のレンズがとらえ、モニターに映し出すことで、医師がリアルタイムに直接目で見ることができる検査です。

また、検査で発見した病変の組織の一部を採取(生検)し、確定診断のための病理検査を行うこともあります。

Q2.内視鏡検査を受けるべき年齢や頻度は?

内視鏡検査を受けるべき年齢や頻度は…

上部消化管(食道、胃、十二指腸)と下部消化管(大腸)で異なります。対策型胃がん検診の場合では、50歳以上(※1)の人を対象として、胃X線検査(バリウム検査)または胃(上部消化管)内視鏡検査(※一般的に胃カメラといわれる検査)を2年に1回行うことが推奨されています。また、対策型大腸がん検診の場合では、40歳以上の人を対象として、1年に1回受診することが勧められています。対策型検診での大腸がん検診では、まず便潜血検査を行い、そこで異常が見つかった場合は、その異常が大腸がんによるものなのか、別の原因なのか、詳細に調べるために大腸(下部消化管)内視鏡検査で精密検査を行います。

上記は対策型がん検診の場合です。それ以外にも、胃痛、体重減少、貧血など、何らかの自覚症状があり、消化管に病気が疑われる時には年齢に関わらず積極的に内視鏡検査が行われることがあります。その場合、医師の指示に従って検査を受診するようにしましょう。

※1 胃がんの対策型検診については、2016年に国の方針が新しくなり、対象年齢が40歳以上から50歳以上に引き上げられました。移行措置として、お住まいの市区町村によっては、当分の間、40歳以上を対象として胃部X線検査が行われる場合もあります。

Q3.痛みや自覚症状のない場合でも、内視鏡検査を受けた方が良い?

痛みや自覚がない場合でも…

身体の中にはがんなどの異常が発生し、ひそかに悪化している場合が多いです。どれだけ早期に異常を発見し、どれだけ早期に治療を行うことができるかがとても大切です。

がんは、正常な細胞が様々な原因によりがん細胞へと変化し、分裂を繰り返し、発症します。胃腸など消化器をはじめ、がんはかなり進行しないと無症状であることが多く、また、症状が現れたとしても、がんに特有の症状はありません。がんはそれが発見可能な大きさになった場合や痛みや体重減少などの自覚症状が出てからではかなり進行してしまっているケースが多いです。

そのため、普段から定期的な内視鏡検査を受け、身体の異常をできるだけ早期に発見して、早期に治療を行うことが望まれます。

Q4.胃(上部消化管)内視鏡検査では経口挿入と経鼻挿入と、どちらで検査を受けたら良い?

胃(上部消化管)内視鏡検査には…

口から内視鏡を挿入する経口挿入と鼻から内視鏡を挿入する経鼻挿入とがあります。各々に特徴があるため、どちらの検査方法が良いかを一概には言えません。

経鼻挿入による内視鏡検査は、嘔吐感が少なく苦痛が少ない検査方法と一般的には言われていますが、鼻腔が狭い患者さんなどでは、鼻からの挿入が難しいこともあり、痛みを感じたりする場合もあります。

経口挿入による内視鏡検査は経鼻挿入で使用する内視鏡に比べ径が太いですが、その分、画質や処置能力の点で優れているため、より詳細な検査や治療を行う必要性がある場合は経口挿入による内視鏡検査が行われます。

当院は経口挿入、経鼻挿入のいずれも可能ですので、受診時にご相談ください。

Q5.胃(上部消化管)内視鏡検査、大腸(下部消化管)内視鏡検査は同じ日に受けることはできる?

同日の検査を希望される場合は医師にご相談をお願いいたします。

胃(上部消化管)内視鏡検査、大腸(下部消化管)内視鏡検査を別々の日に受ける時間がない、検査を1日で済ませたいという理由から、胃(上部消化管)内視鏡検査、大腸(下部消化管)内視鏡検査を同日に受けたいという方もいらっしゃいます。当院では検査の目的、受診する方の健康状態、過去の検査状況等を考慮した上で、同日検査が可能かどうかを医師が判断しますので、同日の検査を希望される方はご相談ください。

Q6.大腸内視鏡検査は、生理中でも受けられる?

生理中でも大腸内視鏡検査は可能です。

精密検査が必要な場合や、医師から検査を勧められた場合は、早期に発見・治療するために大腸内視鏡検査を受けるようにしましょう。

Q7.妊娠中でも、胃や大腸の内視鏡検査を受けられる?

妊娠中、または妊娠の可能性のある方の内視鏡検査は…

母子への刺激となるため、産婦人科医と消化器内科医が勤務する総合病院での検査が望ましいです。その場合は当院より、連携している医療機関(県立がんセンター新潟病院、済生会新潟病院、新潟医療センター、新潟市民病院、新潟大学医歯学総合病院など)へご紹介をさせていただきます。

Q8.妊娠中でも、胃や大腸の内視鏡検査を受けられる?

授乳中でも内視鏡検査は可能です。

ただし、鎮静剤などの薬剤による乳児への影響の可能性があるため、検査後一定時間は授乳できません。

授乳中止期間は使用する薬剤により異なるので、鎮静下での内視鏡検査をご希望の場合はご相談ください。

Q9.麻酔を使って寝た状態での内視鏡検査は受けられる?

当院は『静脈麻酔』を使用して寝た状態での内視鏡検査(※鎮静下内視鏡検査)も行っております。

『静脈麻酔』は、外科手術などで行われる全身麻酔とは異なります。全身麻酔は完全に意識を失い、自発呼吸が停止するので人工呼吸器による管理が必要ですが、『静脈麻酔』は、眠気は生じますが、意識を保ったままリラックスし、自発呼吸ができる状態です。

鎮静剤の費用は、診療の一環として行われる内視鏡検査であれば保険適用となり、検査費用に別途、500円かかります。

鎮静剤(静脈麻酔)を使用することのメリットとデメリット

*鎮静剤を使うメリット

① 検査中の不快感や違和感を軽減し、リラックスした状態での検査が可能となります。

個人差はありますが、内視鏡検査では多少なりとも苦痛を感じることがあります。ただし、鎮静剤を使うことで、検査中はリラックスし、ウトウトした状態で過ごすことが可能となり、内視鏡が通過する際の苦痛や違和感、不安が軽減できますし、人によっては、目が覚めたときには検査が終了していることもあります。

② 検査の質を向上させることが可能となります。

微細な早期がんの所見を見逃さないためには、受診者が安静を維持することが大切です。鎮静剤を使うと、嘔吐反応やえずき(胃内視鏡検査の場合)のような反応や苦痛を和らげ、安静の状態が保たれやすくなります。その間、じっくり時間をかけて観察を行うことができます。

③ 検査に対する心理的ハードルを下げる目的もあります。

内視鏡検査を初めて受ける人、過去に受けて苦手意識がある人にとっては、内視鏡検査は不安を伴います。それが原因で検査を先延ばしにしてしまうことで、疾患を早期発見するチャンスを逃しかねません。検査への不安・苦手意識が検査を遠ざける要因とならないように、鎮静剤の使用は苦痛や心配を和らげる対策として有効です。

*鎮静剤を使うデメリット

① 血圧低下や呼吸が弱くなる(呼吸抑制)、アレルギーを引き起こす場合があります。

内視鏡検査で使う鎮静剤で、血圧低下や呼吸が弱くなる(呼吸抑制)といった副作用を起こすことがあります。当院では鎮静化の検査中は酸素投与、血圧、脈拍、呼吸数、酸素飽和度などの測定を行い、全身状態を評価しながら検査を行っています。ただし、血圧が極端に低下したり、酸素飽和度が下がったりした場合は、点滴や酸素を投与します。

また、鎮静剤でアレルギーを起こすことがあります。過去に静脈麻酔でアレルギーを起こした方、特定の物質にアレルギー反応がある方は鎮静剤を使用できない場合もあります。また、まれではありますが、頭痛や逆行性健忘などの偶発症が一時的に起こることもあります。

② 検査後は1時間ほど休む必要があります。

内視鏡検査後は、鎮静剤の効き目が十分切れるまで検査した施設内で1時間ほど休む必要があります。

③ 検査当日は、乗り物の運転はできません。

内視鏡検査当日は、鎮静剤の影響がわずかながら残る可能性があるため、自動車やバイク、自転車など乗り物の運転は絶対にしないでください。

Q10.内視鏡検査にかかる時間は?

一般的に、内視鏡が体内に入っている時間は胃(上部消化管)内視鏡検査では5~10分程度、大腸(下部消化管)内視鏡検査では15~20分程度です(※消化管の形や処置を要する場合はもう少し長くかかる場合もあります)。

なお、胃(上部消化管)内視鏡検査では、食道や胃の検査の前処置として、喉の局所麻酔や、内視鏡で観察しやすくするために胃腸の動き(蠕動)を抑える注射を行います。検査後は喉麻酔の作用が残っていますので、検査後1~2時間は飲食や喫煙を控える必要があります。大腸(下部消化管)内視鏡検査も、胃(上部消化管)内視鏡検査と同様、前処置を行います。前処置には腸内の洗浄や、局所麻酔があります。

Q11.内視鏡検査にかかる費用は

内視鏡検査は保険診療の対象となります。

費用については、観察のみの検査の場合と、検査で発見した病変の組織の一部を採取(生検)し、確定診断のための病理検査を場合により異なります。また、保険の負担割合によっても大きく異なります。胃や大腸の内視鏡検査のおおよその目安を下図に表します。

| 胃(上部消化管)内視鏡検査 | 大腸(下部消化管)内視鏡検査 |

| 1割負担 | 約2,000円 | 1割負担 | 約2,500円 |

| 2割負担 | 約4,000円 | 2割負担 | 約5,000円 |

| 3割負担 | 約6,000円 | 3割負担 | 約7,500円 |

※上記費用には、初診料、診察料、生検を行った場合の検査費用、投薬料などは含まれていません。

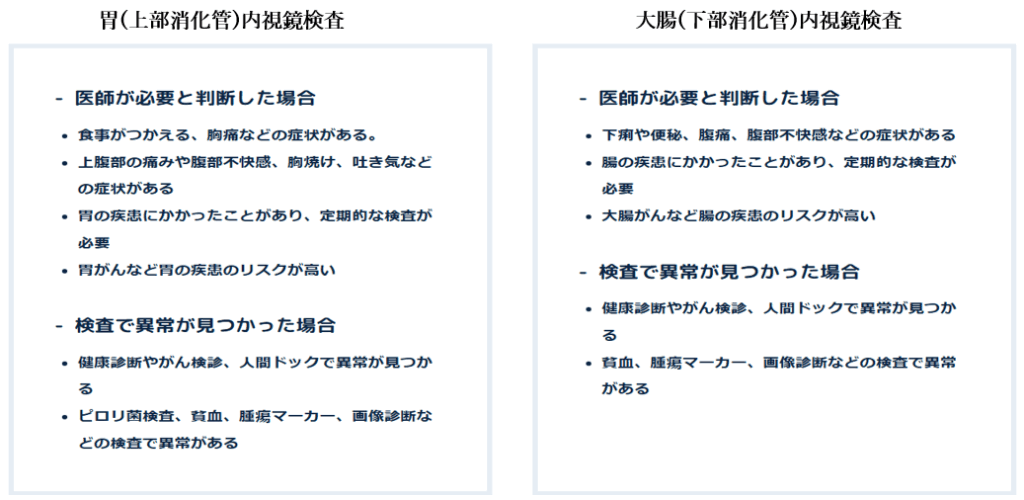

内視鏡検査が『保険適用』となるケース

内視鏡検査にかかる費用は、保険が適用されるケースと保険適用外となるケースがあります。

健康保険は、病気やけがに関わる検査・治療にかかった医療費の一部を負担してくれる制度ですが、病気の症状がなくても受けられる健康診断、がん検診、人間ドックでの内視鏡検査は『保険適用外』となります。

保険が適用されるのは、症状があり、医師が内視鏡検査の必要があると判断した場合、または健康診断やがん検診、人間ドックで異常が見つかり、精密検査として内視鏡検査を行う場合となります。

<保険適用の対象となる内視鏡検査>

<保険が適応される場合の内視鏡検査と費用例>

内視鏡検査が「保険適用」されないケース

がん検診や人間ドックで受ける内視鏡検査は、具体的な病気の症状に対して実施されるものではないため、保険は適用されませんが、市区町村が提供する住民検診や企業が行う職域検診の場合は、費用補助があります。検査費用は自治体や企業側の全額負担、または一部負担となります。また、症状があったとしても、医師が内視鏡検査の必要はないと判断した上で、本人の希望で受ける場合も、自費診療となり、保険適用外となります。

□ 保険適用の対象外となる内視鏡検査の場合

□ 健康診断、がん検診、人間ドックで受ける場合

□ 医師が不要と判断した場合

<内視鏡検査の費用例(※保険適用されない場合)>

※保険適用外となる内視鏡検査は、医療機関ごとに価格を設定できるようになっているため、施設により金額は異なりますが、おおまかな目安は下図の通りです。

Q12.内視鏡検査の費用は、生命保険・医療保険が適用される?

生命保険や医療保険に加入している場合、内視鏡を用いた胃や大腸のポリープ切除は、『手術給付金』として保険金の支払い対象となる可能性があります。

ただし、観察のみや検査で発見した病変の組織の一部を採取(生検)は、検査目的なので手術給付金の対象とはならない場合もあります。保険会社ごとの規約や契約内容によって異なりますので、ご自身が契約している保険会社の相談窓口でご確認ください。また、保険会社への請求には担当した医師の診断書などが必要となりますので、当院を受診の際にご確認ください。

Q13.胃(上部消化管)内視鏡検査、大腸(下部消化管)内視鏡検査は同じ日に受けることはできる?

同日の検査を希望される場合は医師にご相談をお願いいたします。

胃(上部消化管)内視鏡検査、大腸(下部消化管)内視鏡検査を別々の日に受ける時間がない、検査を1日で済ませたいという理由から、胃(上部消化管)内視鏡検査、大腸(下部消化管)内視鏡検査を同日に受けたいという方もいらっしゃいます。当院では検査の目的、受診する方の健康状態、過去の検査状況等を考慮した上で、同日検査が可能かどうかを医師が判断しますので、同日の検査を希望される方はご相談ください。